2023.4.20

ウッドリングとウッドカフは、樹種とサイズを幅広く揃えています。身体に合ったサイズのウッドジュエリーはカジュアルになりすぎず、上品でリラックスした着け心地です。

〈 su Ha 〉ONLINE SHOP にてご紹介しています。どうぞご覧ください。

2021/12/26

お預かりしていたお直しの黒柿リング。

割れが入ってしまったラインに沿って、松煙で染めた糊で継ぎを入れました。松煙は、赤松を焚いて摂取した煤から得られる樹木由来の炭素末で、3500年の歴史を持つ固形墨の原料です。

日ごとのアルコール消毒の影響もあり、手のひら側が乾燥しているリングをお預かりすることが多い一年でした。アルコールは、私たちの肌と同じように木肌も乾燥させてしまいます。時々油分を塗り込むことで、カサつきやヒビ割れを防ぐことができます。ご自身の手にハンドクリームやオイルを付けるとき、一緒にお手入れするのがおすすめです。

お預かりした品物の経年変化を味わえるのは、作り手としての楽しみのひとつです。小さな凹みや色の変化には、使い手の日々が刻まれています。これからも長く愛用してもらえることを願って、大切に送り返します。

2021/9/28

ネックレスチャームやピアスフックはすべてK18。イエローゴールドの温かみのある輝きが木肌の素材感を引き立てます。

木に触れると温かいと感じるのは、木の細胞ひとつひとつに空気が含まれていて、熱が伝わりにくいから。触れたときに人の体温を奪わないので、肌馴染みの良い温かさを感じます。

たまねぎのリングは、欲しいものを思いのままに出せると言われる宝珠がモチーフ。宝珠の先端を右上に、右肩上がりで着けるデザインです。

薬指に着けると、こぼれ落ちそうな優しい印象に。

人差し指に着けると、突き出すような強い印象に。

指ごとに異なる印象を楽しんでいただけたらと思います。

手のひら側に埋め込んだK18がアクセント。ふとした時に、自分だけに、見えるのが良いのです。

2021/9/26

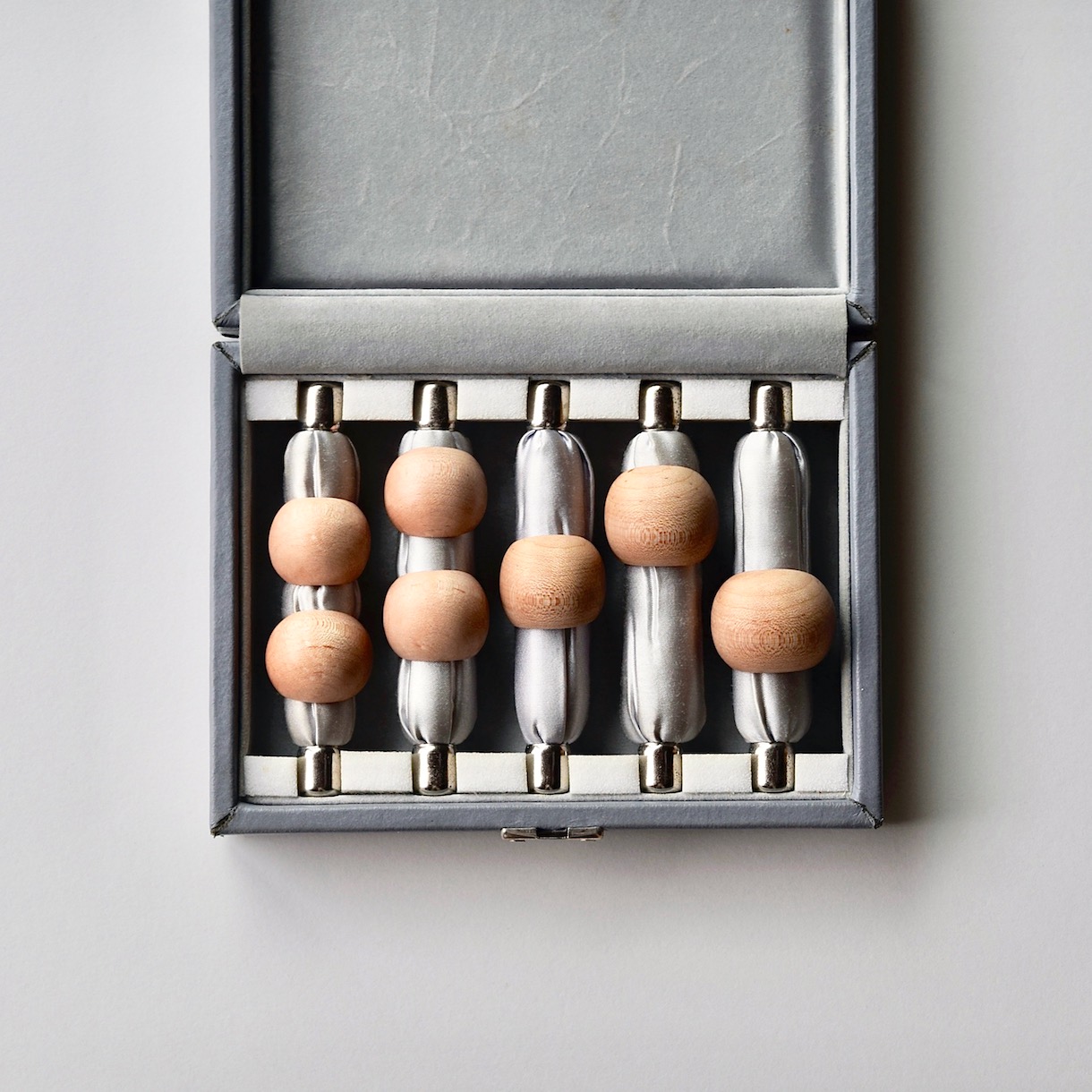

11号から23号までのウッドリング。治具や型を使わず、ひとつひとつのサイズに合わせてフリーハンドで削り出す、日本の職人の手仕事です。

職人の手のなかで、四角い木材から丸いリングが姿を現わす工程は、何度見ても目を見張ります。

2021/9/25

結婚5年目の記念日は木婚式。プレゼントには木を使った贈りものが選ばれます。

ウッドリングもそのひとつ。おふたりでデザインと樹種をそれぞれ選び、さりげないペアリングにするのもおすすめです。リングは細身のタイプからボリュームのあるタイプまで、4つのデザインをご用意しています。

ウッドジュエリーは、私たちと同じように日々変わり続けるもの。年齢を問わず似合い、時が経つにつれてより肌に馴染んでいきます。時間をかけて、おふたりならではの色艶に育てていくのも楽しみのひとつです。

「CRAFT&ART raw undyed」では、ウッドリングのサイズオーダーもお受けします。

2021/8/5

樹木の内に宿る表情を読み取り、その美しさを巧みに挽きだすのが製材という仕事です。樹皮や年輪を手がかりに、幹の内側に隠れた木の癖を見極めて、丸太から板材を挽いていきます。刃を入れるわずかな角度の違いによって、現れる表情が大きく変化します。

ウッドジュエリーは、樹木から現れる表情そのものがデザイン。丸太から板材に製材する人の手でデザインが決まります。木目の美しさは、自然が与えてくれたものではあるけれど、自然そのままではありません。

2021/3/2

黒柿のリングは、4つのデザイン。

木肌を撫でたい丸いかたちと、木目を眺めたい四角いかたち。

ウッドリングはサイズ直しができないため、11号から17号まで幅広く揃えています。

きちんと指に合ったサイズのウッドリングは、カジュアルに見えず、様々なシーンで活躍します。

男性にもおすすめしたいリングです。

サイズオーダーもお受けします。

“Wood ring”

Kurogaki(Japanese black persimmon wood, Liquid glass finish) / K18YG

2021/3/1

孔雀が大きく羽を広げたような「孔雀杢」と呼ばれる黒柿特有の模様。

わずかに緑色を帯びています。

伸び伸びと広がる扇状の孔雀杢が現れるのは、ごくまれです。

この揺らぎも、小さなウッドリングに閉じ込めます。

2020/12/20

〈su Ha〉のジュエリーは、 生物素材に上質なK18を合わせています。

ひとつめの理由は、K18は変色しにくいこと。空気や肌に触れても黒ずみにくく、布で軽くお手入れすることで色合いを保てるため、白木や白竹といった淡い色の素材と合わせても、色移りの心配がありません。

生物素材は、時を重ねるにつれて色艶を増していきます。〈su Ha〉は、生物素材のありのままの色艶を大切にしたジュエリーです。

ふたつめの理由は、K18は金属アレルギーを起こしにくいこと。金属アレルギーを発症するタイミングは様々です。体に蓄積されたアレルゲンがその人ごとの許容量を超えることで引き起こされるため、すぐに発症することもあれば、何年も経ってから発症することもあります。そして、いちど金属アレルギーが起きると、ほとんど治ることがありません。

私もそのひとり。大切にしてきたシルバーのリングやネックレス、シェルと真鍮を合わせたお気に入りのピアスは、ある時を境に身に着けることができなくなりました。

生物素材は、時を重ねるにつれて愛着を増していきます。〈su Ha〉は、身に着けるごとに自分の肌のように感じられるジュエリーです。

三つ目の理由は、K18はこれまでもこれからもリサイクルされ続ける素材であること。採掘された金は、人々の手によって様々に形を変えてここに在り、そのルーツは古代の金貨や王冠だったかもしれません。また、地金の工房では加工で生じるわずかな切粉まで丁寧に集められ、自立した循環のしくみによって新しい形へ生まれ変わります。

生物素材は、自然から生まれ自然に還る素材です。〈su Ha〉は、循環する素材によるジュエリーです。

2020/11/1

“ONION” Wood ring

Wood(Japan)/ K18YG

“ONION” たまねぎのリング

天然木(黒柿、もみじばふう、楓▷バーズアイ)/ K18YG

“Square” Wood ring

Wood(Japan)/ K18YG

“Square” スクエアリング

天然木(黒柿、もみじばふう、楓▷バーズアイ)/ K18YG

削り出す仕事には、たいてい基準面というものがあります。例えば、器の裏の平らな面や、宝石の裏側の平らな面。その平らな面を基準に寸法を振って、図面に表したり型を作ったりすることで、加工する形状を決めていくのです。

けれども、新作のウッドリングには、どこにも基準面がなく、図面も治具もありません。木工職人の工房にあるのは、小さな型紙一枚とサンプルひとつ、それだけです。

迷うことなくリズムにのって、フリーハンドで削り出す仕事には、息苦しさがないでしょう?

そんな手仕事から生まれる余白に、使い手ごとの味わいを重ねていくのが、天然木の楽しさです。